DE PORTAZOS Y NECIOS: LAS NOVELAS MÁS RECHAZADAS DE LA LITERATURA

SI ESTÁS JOYAS DE NOVELAS HAN SIDO RECHAZADAS TANTAS VECES… ¡POR QUÉ LA TUYA NO!

Mi estimado señor, he leído su manuscrito.

Ay, mi estimado señor.

-CARTA DE RECHAZO A OSCAR WILDE POR “EL ABANICO DE LADY WINDERMER”

El ruido de una puerta al cerrarse es incomparable. Una puerta que se cierra a nuestras espaldas puede resonar con el eco mismo de un aplauso, como el estruendo de una explosión, o el chirriar de mil bisagras ardiendo que, de pronto, parecen risillas agudas y burlonas. La última puerta de oficina que cerré por primera vez, tuvo el trino del infierno ahogándose, parapetados los demonios tras el cristal esmerilado.

Cuando una puerta se cierra, el silencio persiste. Y ése, indulgente lector, puede (debe) poblarse de ruidos.

Habría que imaginar a un escritor cualquiera, a quien llamaremos (ponga aquí su nombre), que entra a una editorial con su mamotrética novela bajo el brazo y los ojos brillantes de esperanza. Hoy va a firmar un contrato millonario, y su editor, a quien ya le puso el rostro mismo de un hermano, llorará en cuanto termine la primera oración de su primer capítulo, para luego abrazarlo y gritar: “¡El mundo necesita esta novela!”. El escritor pegará de saltos, romperá en llanto, quizá. Olvidará, cheque y futuro libro en mano, su alma máter, la que abandonó muy pronto para dedicarse a la literatura y, de ahora en adelante, si le preguntan de dónde viene, dirá el nombre de la editorial con orgullo casi nacionalista.

El pasillo por el que se dirige el escritor es largo, como tiempo mordiéndose la cola, y sus paredes hacinan rumores burocráticos y caos del aire acondicionado que tose como un tuberculoso desde el techo. Sus pasos sobre el piso estéril van al compás de sus latidos nerviosos. Es en el trayecto de este pasillo que (ponga aquí su nombre, sin ponerse muy negativo al respecto, piensa: “¿Qué pasa si me dicen ‘no’?” Comienza a sudar, mira hacia atrás y calcula el tiempo que le tomaría volver sus pasos. Pero no, sigue caminando; y, oportunas, vienen las anécdotas a tropel.

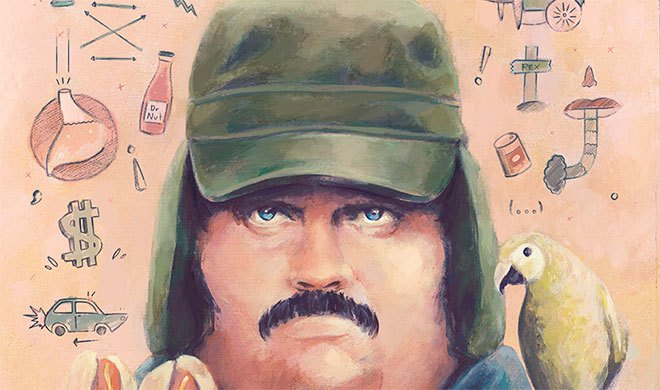

En 1969, John Kennedy Toole, sintiéndose un fracasado, tomó una manguera de jardín y colocó uno de los extremos en el tubo de escape de su auto, el otro lo atoró en la ventanilla del lado del volante. Encendió el motor, y aspiró. Después de muchos intentos, su segunda novela, La conjura de los necios, había sido terminantemente rechazada por más de una editorial (el editor de Simon & Schuster había dicho que “no trataba realmente de nada”). Pero quedaba un necio dispuesto a conjurar todas las posibilidades del azar, y agotarlas: su madre, Thelma Toole, quien once años después de la muerte de su hijo, y con 79 años a cuestas, logró, después de férrea insistencia, que una editorial universitaria de Luisiana, con el apoyo de Walker Percy, publicara la obra póstuma. Tan sólo un año después, La conjura de los necios se hizo merecedora del Premio Pulitzer y es, al día de hoy, una de las más importantes novelas del siglo XX, de la literatura.

Stephen King cuenta en Mientras escribo, novela-manual autobiográfica, que solía pegar en las paredes de su estudio todas y cada una de las cartas de rechazo que recibía por sus textos: más que muro de lamentos, recordatorio de por qué hacía las cosas. El maestro del terror llegó, incluso, a tirar su cuarta novela, Carrie, a la basura. Ah, pero otra necia: su esposa, Tabitha, la rescató y le pidió que no se rindiera, señor escritor. Alguien, en algún momento, tenía que aceptarla. Y así fue. En 1974, se publicó y vendió, en tapa dura, cerca de 13,000 ejemplares, y al año siguiente, en edición de bolsillo, un millón de copias. Hoy por hoy, King escribe (y publica, ya no hay quien lo rechace) por lo menos tres novelas al año, y mastodónticas, como mastodónticas deben ser las cruces de quienes no vieron en Carrie más que a una chavita “en sus días”.

James Joyce, sin ir más cerca, tuvo que publicar la primera edición de su Ulises en la clandestinidad bohemia de la librería parisina Shakespeare & Co., forradas sus (aún hoy) crípticas páginas con cubiertas de poemarios de Shakespeare. Nadie, fuera de la necia Sylvia Beach, estaba dispuesto a fumarse su novela. Virgina Woolf dijo que era la obra de un escritor “autodidacta, egoísta, insistente, teatral, y en última instancia, nauseabundo”, la Sociedad Preventora del Vicio de Estados Unidos la calificó de corrupta y evitó, a fuerza de fuego (literalmente: más de una edición fue quemada), su publicación en Estados Unidos, entre otras minucias de la censura. Esto sucedió en 1922. Diez años después, Ulises fue publicado por primera vez (de manera oficial, ya que ediciones vestidas de Shakespeare ya andaban pirateando por ahí) en Norteamérica, y cuatro años después en Reino Unido. Jorge Luis Borges diría más tarde que Joyce era “uno de los primeros escritores de nuestro tiempo” y que en su Ulises “hay sentencias, hay párrafos no inferiores a los más ilustres de Shakespeare o Sir Thomas Browne”. Si supiera…

JK Rowling vio pasar su Harry Potter y la piedra filosofal por doce innombrables editores que no confiaron en el niño mago; nadie creía que por libro se les devolviera ni medio centavo. El editor de Bloomsbury Publishings, Nigel Newton, recibió la novela con algo de conmiseración y no se molestó, siquiera, en pasar de la primera página. Alice Newton, su hija de ocho años, encontró el mágico manuscrito y sin pedir perdón ni permiso, lo leyó como poseída para luego predicar que era el mejor libro que había leído. Su padre, casi como un favor, decidió publicar la novela por una cantidad simbólica y un tiraje de 500 ejemplares; sí, nada más. Y, bueno, ya sabemos qué pasó con Harry Potter, ¿no?

El señor de las moscas de William Golding, fue rechazada cerca de veinte veces. Bajo el volcán de Malcolm Lowry, dieciséis. Alberto Ruy Sánchez vio su primera novela, Los nombres del aire rechazada por diez editores mexicanos y veintinueve ingleses; en 1987 fue publicada y, treinta años después, sigue teniendo reediciones anuales y además de ser una obra de culto, ha sido traducida a más de treinta idiomas. A William Faulkner le dijeron que no sólo no soñara con ver publicada la que iba a ser su tercera novela, Banderas en el polvo, sino que ni se molestara en mostrársela a otro editor; furioso, con ganas de no darle gusto a nadie y escribir por y para sí, creó El ruido y la furia.

Volvamos. Terminadas las anécdotas que duraron lo que dura el pasillo que camina (les dije que era largo), el escritor se siente vigorizado, la esperanza es otra vez una posibilidad; está en plan “si él entró, yo también”, y entra a la oficina del editor. Deja la puerta abierta, por donde alcanzamos a escuchar la escena: papel siseando, asentimientos de garganta, la respiración agitada y, finalmente, aquello que recibió Oscar Wilde años atrás: “Ay, mi estimado señor”.

Con la novela bajo el brazo, apenas leída, nuestro escritor sale nuevamente al pasillo y cierra la puerta tras de sí.

¿A qué le suena esa puerta y la que cierra después, al salir del edificio de la editorial?

Suena a música de funeral, a fracaso, a los sueños cuando explotan, a cristal quebrándose, a disco rayado, a violín para dedos, al grito de sus padres “¡te dijimos que te quedaras en la facultad; ah, pero tú y tus caprichos”, suena a la decepción de sus amigos “pero, ¿no iba a salir tu libro?”, suena a cartera vacía, a bolsillos apolillados por la ausencia.

Silencio.